时代烙印,我很小就关心天下大事,1979年伊朗伊斯兰革命的时候,就记住了伊朗和霍梅尼的名字。主要因为革命不久前,华同志访问过伊朗。

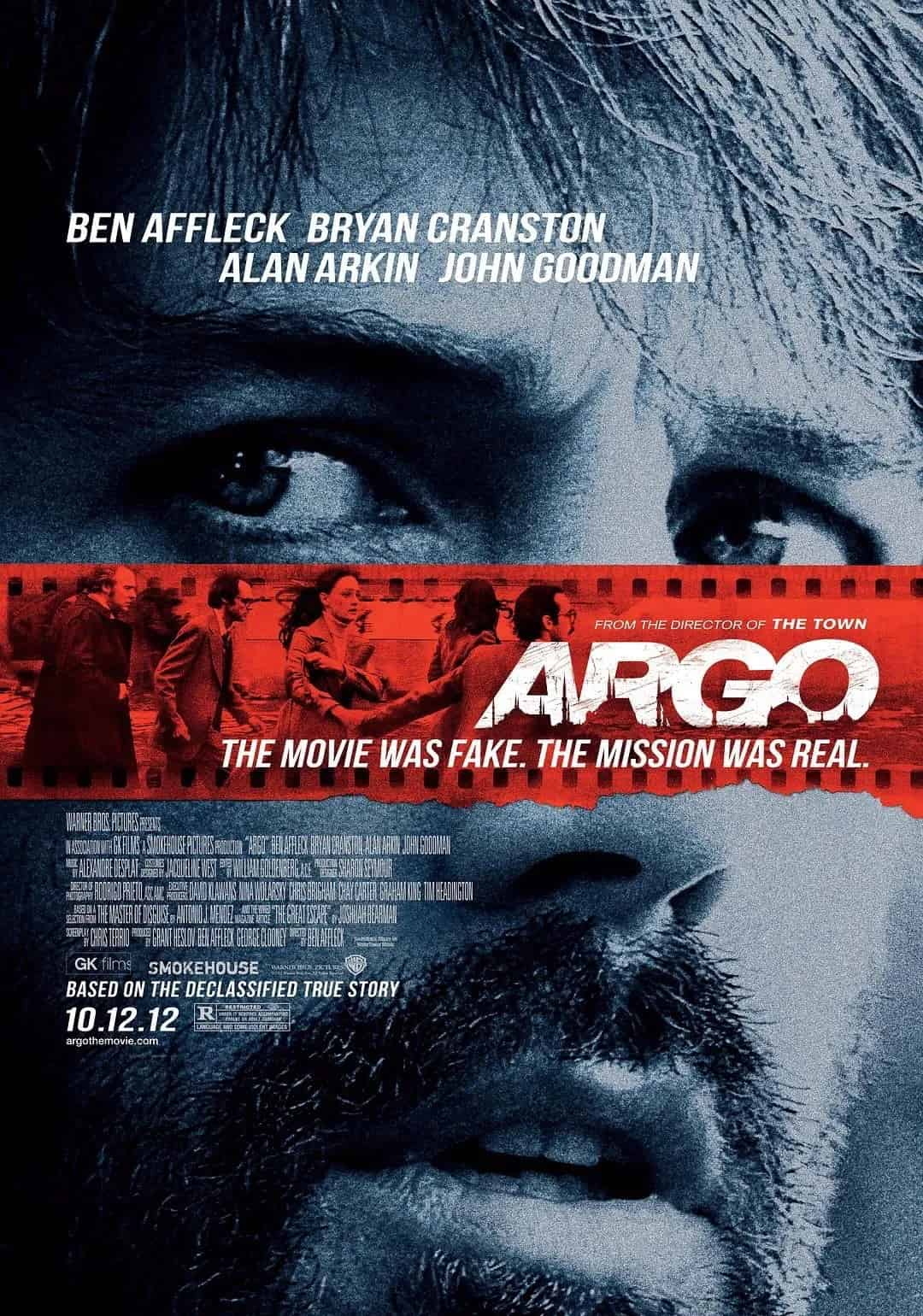

伊朗人攻占了美国大使馆,放火还扣留人质。这就是Ben Affleck 获奥斯卡的电影《逃离德黑兰》的剧情。

伊朗有大国情结,这容易理解,金庸《倚天屠龙记》的小昭就有波斯血统,波斯就是伊朗的前身,是大帝国。八十年代,和伊拉克争夺中东主导,打了八年,双输,伊朗可能损失更大,死了几十万人。当时大多数国家偏向伊拉克。

从那时起,开始对伊朗有较多的了解。才晓得,1979年前,他们的日子过的太好了。人均收入全球第20到30名之间。流行的是西方生活方式(这个词已经不准确),比如快餐,牛仔裤,好莱坞电影,妇女不裹头巾,不罩黑色狍子,还穿比基尼,完全不符合穆斯林的传统规范。那是巴列维王朝时期,是王国,虽然也奉行伊斯兰教,但几乎是完全世俗化了的,人们做什么大体都是可以的。

革命把巴列维推翻了,他跑国外去了。国家变成神权控制,体制虽是共和,总统不是老大,宗教领袖才是。经济严重下降,妇女的权利几乎都消失了,别说比基尼,裙子也不能,黑袍子穿起来只露着眼睛。经常有妇女因一点违背教义的事儿就被活活打死的新闻,夫为妻纲真正实现。

直到今天,伊朗人的物质生活水平依然处于世界下游(大约世界第130名),不复从前的好时光。革命开始的几年,不少中产还感觉是暂时的,会回复的。现在中产这个阶层可能已经消失。

但怎么说呢,这是伊朗人自主做出的选择,过教义规定的生活,而不是世俗的生活,在他们看来更有价值,这也许是集体反思后的结果。在俗人看来可能倒退了。但他们可能还不愿意回到从前呢,如果认定精神生活比物质更宝贵。

观念变化是社会演进最大推手,伊朗很多人痛恨巴列维私有化油田和穷奢极欲,社会两极分化,觉得还是道德上严格一点好,才万人空巷欢呼霍梅尼回归。尽管两极分化时候穷人的日子比现在的生活要好得多,但和遵从传统教义带来的精神满足感没法比。

观念是价值判断,不同于事实判断,更不是科学判断,特别受传统特别是传统道德和文化影响,伊朗历史悠久,文化灿烂,传统深厚,演变进程中的反复或者逆转是容易出现的。

当个体被群体狂热裹挟时,就会藐视理性。不是有一本书叫《乌合之众》吗?不只文化低的,就是很多大学生,教授,院士也常说违反常识的话,更糟糕的是,一些很大的互联网平台,鼓励虚假信息传播,驱逐真实信息和科学常识,实际上降低了群体智识,助长了非理性。

不过,有一门学问,基石是个体理性,有助于避免狂热,对想过世俗好生活的人是有必要了解的。它就是经济学,也可以叫人生幸福学。💸